银针彩线绣出好日子

银针彩线绣出好日子

银针彩线绣出好日子“今儿初六,明儿初七,俺娘家门口(ménkǒu)大会哩,我有心娘家去赶会,头上缺少个花髢髢……”6月20日(rì),记者刚踏入武安(wǔān)市贺进镇双燕工艺绣品中心,耳边便传来一段悠扬婉转的武安落子戏。

劈线、捻针、纫针、扎绣……绣架前(qián),一位老太太一边吟唱,一边在大红绣布上穿针引线,短短几分钟(jǐfēnzhōng),一瓣(yībàn)毛茸茸的牡丹花瓣已露雏形。

“俺娘今年(jīnnián)82岁(suì),从事刺绣快70年了。”57岁的双燕工艺绣品中心负责人贺彦霞介绍,她的刺绣技艺正是母亲手把手传授,如今老人有空仍(réng)指导年轻学徒。

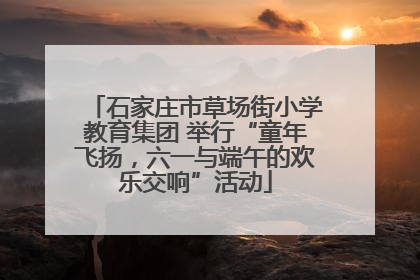

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

“今儿初六,明儿初七,俺娘家门口(ménkǒu)大会哩,我有心娘家去赶会,头上缺少个花髢髢……”6月20日(rì),记者刚踏入武安(wǔān)市贺进镇双燕工艺绣品中心,耳边便传来一段悠扬婉转的武安落子戏。

劈线、捻针、纫针、扎绣……绣架前(qián),一位老太太一边吟唱,一边在大红绣布上穿针引线,短短几分钟(jǐfēnzhōng),一瓣(yībàn)毛茸茸的牡丹花瓣已露雏形。

“俺娘今年(jīnnián)82岁(suì),从事刺绣快70年了。”57岁的双燕工艺绣品中心负责人贺彦霞介绍,她的刺绣技艺正是母亲手把手传授,如今老人有空仍(réng)指导年轻学徒。

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

6月20日,贺彦霞(hèyànxiá)(中)带动周边村庄妇女(fùnǚ)一起刺绣,共同致富。河北日报记者 田明 摄

双燕工艺绣品中心(zhōngxīn)在一个整洁雅致的小院里(yuànlǐ),大红剪纸装饰着窗户,火红灯笼高悬院顶,最(zuì)引人注目的是(shì)院中央悬挂的平绒料子手工刺绣门帘。龙凤呈祥、麒麟送子、富贵牡丹……一幅幅图案寓意吉祥,色彩艳丽,栩栩如生。

武安传统手工刺绣技艺,亦称“剟绣”,代表性作品为门帘(ménlián)、枕套等日用品,民间俗称“扎门帘”。门帘图案丰富多样,画样和丝线各有百余种,内容多取材于民间传统式样或绣工原创。“扎门帘”制作(zhìzuò)工艺讲究,构图分为走水、上格、下格(xiàgé)三部分,制作流程包括选料、描图、选线、扎花(zhāhuā)、剪平、扫毛、雕瓣、缝起等八大工序(gōngxù)。

在武安,手工刺绣门帘(ménlián)不仅是日用品,更是必备的嫁妆。“陪嫁门帘多选用平绒布或平纹布(píngwénbù),颜色以大红、紫色为主。制作时需要先裁剪布料,再在背面描画图样。”贺彦霞说,选线环节尤为关键,会(huì)直接影响成品(chéngpǐn)效果。

“拿绣鸳鸯来说,一根小羽毛至少要用七八种(qībāzhǒng)不同颜色的绣线,才能达到颜色自然过渡的效果。”贺彦霞(hèyànxiá)向记者(jìzhě)展示正在创作的鸳鸯戏水作品,仔细观察,鸳鸯的每根羽毛上,绣线颜色大有不同。

“母亲手艺好,我们小时候,她经常被乡亲们请去(qù)绣(xiù)门帘,那时我和姐姐(jiějiě)就经常帮着母亲理线、穿针、画样。”贺彦霞回忆,一幅幅精美的刺绣图案深深印在脑海里,也让她爱上了传统刺绣。

1984年(nián),贺彦霞开办了(le)个人画坊(huàfāng),专门为村民绘制门帘图案。随着口口相传,越来越多的村民带着布料登门,请她帮着在绣布上绘制图案。

手工刺绣讲究慢工(màngōng)出细活,但随着人们对绣品质量(zhìliàng)、构图(gòutú)的要求越来越高(gāo),老手艺也得与时俱进。为提高刺绣水平,1998年起,贺彦霞(hèyànxiá)多次外出学艺。她北上石家庄,找到专业刺绣研究机构,系统学习绘画、刺绣技艺;南下苏州,向当地绣工求教毛巾绣花技术,深研苏绣(sūxiù)技法。学成归来后,她将现代构图、苏绣技法与本土绣技相融合,通过加长(jiāzhǎng)绣线、改良绒绣技法等(děng),创作出更具立体感的绣品。2005年,贺彦霞创办(chuàngbàn)了双燕工艺绣品中心,致力于武安刺绣的研究与传承。“我想(xiǎng)带着十里八乡的姐妹一起做刺绣,共同致富。”贺彦霞不仅在家里开设刺绣人才免费培训班,还积极参与“非遗进校园”“文化进社区”等活动,推动刺绣技艺走进千家万户。

在贺彦霞带动下,她的女儿、儿媳(érxí)加入了绣工(xiùgōng)行列,周边不少村民也慕名前来学习刺绣。

“一条门帘能赚五六百元手工费,既不耽误家务,又能增加收入。”培训班学员郝莉说,手工刺绣为(wèi)许多妇女(fùnǚ)就近就业提供了好门路,现在不少姐妹都通过刺绣挣钱,贴补家用(tiēbǔjiāyòng)。

2005年以来,双燕工艺绣品中心累计培养专业绣工500余名,带动80余人稳定就业(jiùyè),惠及周边十几个村庄。去年,贺彦霞(hèyànxiá)被认定为武安市非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目手工剟绣传承人。

在双燕工艺绣品中心,贺彦霞经常与家人一起研究刺绣工艺,提高刺绣技艺。不久前,她的家庭被(bèi)评为河北省“最美(zuìměi)家庭”。

“一针一线下苦功,创造(chuàngzào)幸福好日子。”为(wèi)让武安刺绣走进更多人的生活,贺彦霞最近正忙着学习直播带货,想让老手艺借力新平台,焕发(huànfā)新生机。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: